Längere Trockenperioden mit erheblichen Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Umwelt haben wir in den Jahren 2003, 2015, 2018 und 2022 auch in der Ostschweiz erlebt. Solche niederschlagsarmen Zeiten können gemäss Klimaprognosen in Zukunft häufiger auftreten. Diese Seite informiert über die aktuelle hydrologische Situation in den Bächen, Flüssen und im Grundwasser im Kanton St.Gallen.

Informationen zur aktuellen Lage

Aktuelle Lage (21.07.2025)

Die wiederkehrenden Schauer und Gewitter führten in den ersten drei Juliwochen zu einer Entspannung der Trockenheitssituation im Kanton St.Gallen. Die vom Süden übergreifenden Niederschläge der letzten Tage brachten flächendeckend ausreichend Niederschlag, sodass sich die Trockenheitssituation weiter entspannt hat. Der Dauerregen konnte das hohe Niveau über mehrere Stunden halten, wodurch die Abflüsse in den Bächen schnell anstiegen. Die vorherigen Gewitter waren dafür nicht ausgiebig genug. Im Grundwasser wird es noch einige Zeit benötigen bis sich eine Besserung zeigt, da dieses verzögert und träge auf Niederschläge reagiert. Die Seepegel des Boden- und Walensees bewegen sich nun zwischen saisonalem Minimum und Mittel. Die Wassertemperaturen der Flüsse und Bäche liegen um die saisonal üblichen Werte und erreichen nur noch lokal über 20 Grad.

Mögliche Entwicklung

Am Sonntagabend erfasste eine markante Kaltfront zunächst die Alpennordseite und die Alpen, am Montag dann auch die Alpensüdseite. Diese Kaltfront führte zu den Niederschlägen der letzten Tage. Im Verlauf des Dienstags baut sich über der Schweiz ein Zwischenhoch auf. Die Temperaturen steigen gering an. Am Mittwoch gelangt der Alpenraum wieder zunehmend in eine Südwestströmung, die wahrscheinlich Niederschlag bringt.

Zusammenfassung

In den Regionen mit den bisher tiefsten Abflüssen (St.Gallen-Rorschach, Fürstenland) werden weitere Niederschläge für eine vollständige Entspannung der Lage benötigt, da die Bodenspeicher und das Grundwasser hier die grössten Defizite aufweisen. In den Regionen Linthgebiet, Werdenberg und Rheintal sind die Grundwasserstände teilweise saisonal tief, werden aber durch erhöhte Wasserführung im Linthkanal und Alpenrhein in den kommenden Tagen weiter ansteigen. Die Flusswasserstände und Grundwasserstände schwanken im Bereich des Mittelwassers. Die Seepegelstände bewegen sich im saisonal üblichen Schwankungsbereich. Die Wassertemperaturen liegen um das saisonal übliche Mittel. Aufgrund der aktuellen Lage wird für den Kanton St.Gallen in naher Zukunft keine Verschlechterung der Trockenheitssituation erwartet.

Die aktuellen Messwerte finden Sie unter: www.hydrodaten.sg.ch neues Fenster

Die nächste Beurteilung folgt nach Bedarf (kein Datum festgelegt).

Bulletin zur aktuellen Lage

Derzeit kein Bulletin

Allgemeinverfügung - Aufhebung der Einschränkung des Gemeingebrauchs (22.07.2025)

Nach der langanhaltenden Trockenheit haben die jüngsten Regenfälle die Wasserstände in den Oberflächengewässern des Kantons St.Gallen merklich verbessert. Aufgrund dieser Entspannung hebt das Amt für Wasser und Energie (AWE) die seit Anfang Juli 2025 geltende Einschränkung der Wasserentnahmen zum Gemeingebrauch in den genannten Regionen auf. Ab sofort sind Wasserentnahmen aus öffentlichen Oberflächengewässern bis zu 50 Litern pro Minute kantonsweit wieder erlaubt, sofern dabei genügend Wasser im Gewässer verbleibt und keine Aufstauung erfolgt.

Die Aufhebung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Situation der Trockenheit (Seen, Flüsse und Grundwasser)

| Region | Gefahrenstufe |

|---|---|

| St.Gallen - Rorschach | keine oder geringe Gefahr |

| Rheintal | keine oder geringe Gefahr |

| Werdenberg | keine oder geringe Gefahr |

| Sarganserland | keine oder geringe Gefahr |

| Seeztal | keine oder geringe Gefahr |

| Linthgebiet | keine oder geringe Gefahr |

| Obertoggenburg | keine oder geringe Gefahr |

| Untertoggenburg | keine oder geringe Gefahr |

| Neckertal | keine oder geringe Gefahr |

| Fürstenland |

keine oder geringe Gefahr |

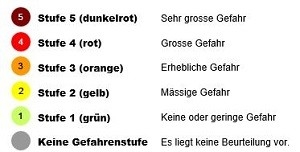

Gefahrenstufen nach Bundeseinteilung (Naturgefahren)

Der Bund verwendet bei der Information über Naturgefahren eine fünfteilige Skala. Im Bereich der Trockenheit informiert der Kanton St.Gallen ab der Stufe 2 mit dem Bulletin. In der obigen Tabelle und Karte wird die Stufe 1 angezeigt, wenn eine aktuelle Lagebeurteilung vorliegt.

Einschränkungen Wasserbezug

Bei Trockenheit kann der Wasserbezug aus Gewässern eingeschränkt oder verboten werden. Die Bevölkerung wird über Medienmitteilungen und lokal durch die Gemeindebehörden informiert.

Trinkwasserversorgung

Die Sicherstellung der Trink-, Brauch- und Löschwasserversorgung ist eine wichtige Aufgabe, welche von den politischen Gemeinden oder - in ihrem Auftrag - von Korporationen und Ortsgemeinden wahrgenommen wird. Die Wassergewinnung basiert im Kanton St.Gallen auf lokalen Ressourcen mit lokaler Verteilung des Trinkwassers. So betreibt fast jede Gemeinde im Kanton ihr eigenes Wasserwerk. Die kleinräumige Versorgungsstruktur mit gut 130 öffentlichen Wasserversorgungen in 75 politischen Gemeinden ist historisch und topografisch begründet und hat sich bis heute erhalten und bewährt.

Aufgrund dieser Vielfalt sind generelle Aussagen zur Beurteilung der Lage der Trinkwasserversorgungen während Trockenperioden nicht flächendeckend möglich. Dennoch haben sich die Vertreter der Plattform Wasserversorgung als Ansprechpartner für die nachfolgenden Regionen zur Verfügung gestellt:

Region Zürichsee-Linth: Sekretariat, 055 224 00 40

Region Toggenburg: Sekretariat, 071 932 50 00

Region Neckertal: Vreni Wild, 079 696 64 73

Region Fürstenland: Andreas Gnos, 071 913 00 71

Region St.Gallen: Regionale Wasserversorgung St.Gallen AG neues Fenster / 071 224 59 50

Region Unteres Rheintal: Thomas Giger, 071 722 23 21

Region Werdenberg: Jürg Göldi, 081 755 44 80

Region Sarganserland: Markus Hilbi, 081 725 49 30

Für die Region Oberes Rheintal sind die nachfolgenden Gemeinden direkt zu kontaktieren:

- Marbach: Telefon 071 775 81 91

- Altstätten: Telefon 071 757 77 11

- Eichberg: Telefon 071 757 87 87

- Oberriet: Telefon 071 763 64 64

- Rüthi: Telefon 071 767 77 77

Haben Sie spezifische Fragen...

Wie hängt die Gefahr einer Trockenheit mit der Gefahr eines Waldbrandes zusammen?

Trockenheit und Waldbrand sind zwei verschiedene Prozesse.

- Trockenheit ist ein langsamer Prozess, der sich mit der abnehmenden Feuchtigkeit im Boden und mit sinkenden Pegelständen in Oberflächengewässern und Grundwasserspiegel verschärft. Trockenheit erhöht über Wochen die Menge an Brennmaterial wie Holz, Laub oder Gras, was die Waldbrandgefahr erhöhen kann.

- Ein Waldbrand ist ein plötzlicher Prozess. Auslöser können menschliches Fehlverhalten oder Blitzeinschläge sein. Ob es zu einem Waldbrand kommt, hängt neben einer dauerhaften Trockenheit von mehreren weiteren Faktoren ab.

- Einer dieser Faktoren ist die Luftfeuchtigkeit. Ist die Luft sehr feucht, ist es auch bei grosser Trockenheit weniger wahrscheinlich, dass es zu einem Waldbrand kommt.

- Regenfälle können die Waldbrandgefahr verringern, indem sie die Luftfeuchtigkeit zeitweise erhöhen oder die obersten Bodenschichten befeuchten. Jedoch können kurze Regenfälle eine starke Trockenheit, die sich durch tiefe Grundwasserstände und tiefgründig trockene Böden auszeichnet, nicht verbessern.

- Umgekehrt können oberflächlich trockene Böden die Waldbrandgefahr erhöhen, ohne dass eine Trockenheitssituation herrscht. Dies, weil die tiefen Bodenschichten genug feucht sind

- Auch einmalige oder kurze Wetterereignisse können kurzfristig die Brandgefahr erhöhen, z.B. Wind oder direkte Sonneneinstrahlung auf Boden im Frühjahr. Dies, auch wenn keine akute Trockenheit herrscht.

Fazit: Besteht die Gefahr einer Trockenheit, heisst das nicht, dass auch die Gefahr eines Waldbrandes besteht. Andererseits kann ein Waldbrand ausbrechen, ohne dass Bund und Kantone eine Trockenheitswarnstufe ausgerufen haben.

Quelle: BAFU

Weitere Informationen und Merkblätter

- Informationsplattform zur Früherkennung von Trockenheit in der Schweiz neues Fenster

- Informationen zu Hitzewelle und Trockenheit in der Schweiz neues Fenster

- Naturgefahren - aktuelle Situation in der Schweiz neues Fenster

- Themenschwerpunkte des National Centre for Climate Services (NCCS) neues Fenster

- Hydrologischer Atlas der Schweiz neues Fenster

Noch offene Fragen?

Antonella Armirotti

Mitarbeiterin Kommunikation

Generalsekretariat

Lämmlisbrunnenstrasse 54

9001 St.Gallen